原子核物理学と物質科学、フェルミ多粒子系の理論と計算科学

われわれの周囲には2つの物質世界があります。原子核の世界と物質(原子・分子・固体など)の世界です。

原子核は陽子と中性子から構成される量子系で、強い相互作用により束縛した極めて高密度な物質です。その空間的な大きさは10-15m、時間は10-23sが典型的なスケールです。一方、原子・分子や固体などの物質の世界は、電子と原子核がクーロン相互作用で束縛した量子系です。その空間的な大きさはナノメートル(10-9m)、時間はフェムト秒(10-15sからアト秒(10-18s)が典型的なスケールです。このように、原子核と物質の世界は、相互作用が異なり空間と時間のスケールが大きく異なります。

一方、2つの物質世界は凝縮した多数のフェルミ粒子からなる量子系として良く似た性質を示します。1950年代から始まった量子多体理論は、強い相互作用により束縛した原子核と、クーロン相互作用をする電子多体系としての物質科学を主要な対象として発展してきました。最近では計算機能力の飛躍的な発展により、量子多体系の性質を「第一原理」から解明する研究が著しい発展を遂げています。ここでもやはり、物質の垣根を越えた共通する計算方法やアルゴリズムが有効となっています。

私は、量子ダイナミクス計算を共通する手段として原子核物理学と物質科学(特に光科学)の2つの分野で研究を展開しています。以下で紹介するのは物質科学の研究内容ですが、原子核物理学でも共通するアプローチが用いられています。

最近の研究から −電子ダイナミクス−

電磁場と電子のダイナミクスを結合したマルチスケール・シミュレーション

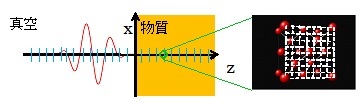

光とバルクな物質との相互作用は、通常は誘電率により物質の性質を取り入れた巨視的マクスウェル方程式を用いて記述されます。ところが近年発展の著しい高強度なレーザー光と物質の相互作用では、強い光電場が引き起こす非線形な電子ダイナミクスのために、もはや巨視的電磁場のダイナミクスと電子のダイナミクスを分離することができない領域で、新たな現象の発見や応用が展開しています。このため、マクスウェル方程式と時間依存シュレディンガー方程式を結合し実時間で電磁場と電子のダイナミクスを解き進めるアプローチが必要となっています。光の波長がμm程度であるのに対し光電場が誘起する電子ダイナミクスの空間スケールは原子サイズと同程度のnm以下であるため、これはマルチスケール計算が必要とされる問題です。

私達は、電子のダイナミクスに対して時間依存密度汎関数理論を用い、電子の運動を記述する時間依存コーン・シャム方程式と巨視的光電磁場の運動を記述するマクスウェル方程式を結合して同時に解き進める、マルチスケール・シミュレーション法の開発に取り組んでいます。これまでのところ、巨視的な光電場と電子電流が横成分のみを持つ場合にその定式化に成功し、最も単純な問題であるバルク物質(Si結晶)に直線偏光パルスが垂直に入射する場合について計算を行いました。この枠組みは、弱い光電場の場合には電子ダイナミクスに摂動論を用いることで通常の誘電関数を用いた巨視的マクスウェル方程式に帰着するため、通常の物質中の電磁気学を包含するものとなっています。

この枠組みは、巨視的電磁場を記述する各巨視的格子点で微視的電子ダイナミクスを計算するというマルチスケール計算であることから、極めて大規模な超並列計算が必要です。これまで行った1次元的な光伝播では、1,000コアを用いて10時間程度の計算時間を要しています。今後研究を進めたいと考えている興味深い課題には、例えばカー効果による光の自己収束やフィラメンテーションなどの非線形光学現象がありますが、2−3次元の電磁波ダイナミクスを計算することが必要です。このためには10万コアを越える計算機を用いた超大規模並列計算の遂行が必要です。幸いなことに、各計算ノードに異なる巨視的格子点の計算を振り分けることにより、極めて高効率な並列計算が可能です。

この研究は、米国ワシントン大学の理論研究者との共同研究として進めていますが、今後ドイツ・マックスプランク量子光学研究所の実験グループ、韓国先端フォトニクス研究所の理論グループとも協力し、多国間国際共同研究として発展させることを計画しています。

K. Yabana, T. Sugiyama, Y. Shinohara, T. Otobe, G.F. Bertsch, "Time-dependent density functional theory for strong electromagnetic fields in crystalline solids", Phys. Rev. B85, 045134 (2012). arXiv:1112.2291

時間依存密度汎関数理論によるコヒーレントフォノン生成機構の解明

固体表面に、光学フォノンの周期よりも短いパルス長の超短パルスレーザーを照射することで、マクロなスケールで位相のそろった原子の振動が誘起されます。この現象はコヒーレントフォノンと呼ばれ、その生成メカニズムを巡り主に2つの説明がなされてきました。一つはパルス光の照射中に起こる電子の一時的な励起を起源とするもので、瞬間的誘導ラマン過程と呼ばれます。このメカニズムでは、パルス光の照射が終わると電子状態は基底状態に戻るため、原子に撃力型の力が加わります。もう一つは、パルス光が電子の実励起を引き起こす場合です。このとき電子励起はパルス光の照射後も継続するため、原子は基底状態から平衡位置が変化し、パルス光の照射後も継続する一定の力が加わります。

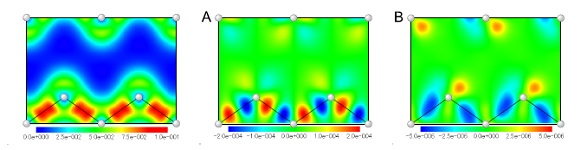

私達は、時間依存密度汎関数理論に基づき、第一原理からコヒーレントフォノンの生成起源を解明することを試みて来ました。半導体であるSiを例に、異なる振動数を持つパルス光を照射した計算結果を調べることにより、時間依存密度汎関数理論が上記の2つのメカニズムを含むことを明らかにしました。

コヒーレントフォノンの実験的測定は、Sb等の半金属物質に対して多数行われています。そこではフォノンのモードに応じて2つのメカニズムが混在するなど興味深い現象が報告されています。また、同じく半金属であるBiでは極めて大きな振幅を持つコヒーレントフォノンが測定されています。これらを踏まえて半金属(Sb)に対する計算が現在進行中です。

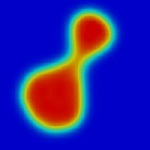

図は、Si結晶にパルス光を照射した場合の電子密度を表しています。左は基底状態。中央は、パルス光が照射中に起こる電子密度の基底状態からの変化を表します。右は、パルス光が照射後に見られる電子の実励起に伴う電子密度の変化を表します。

Y. Shinohara, K. Yabana, Y. Kawashita, J.-I. Iwata, T. Otobe, G.F. Bertsch, "Coherent phonon generation in time-dependent density functional theory", Phys. Rev. B82, 155110 (2010). arXiv:1006.4118

最近の研究から −原子核物理−

光捕獲反応率を計算する新しい理論の提案

虚時間法による反応率計算

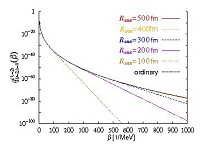

12C原子核は、3つのヘリウム原子核の光(ガンマ線)放出を伴う融合反応により生成されます。この過程を理解するためには融合反応率を知ることが必要ですが、実験により求めることは不可能であり、理論計算が反応率を調べる唯一の手段です。ところが、クーロン力で相互作用をする3体問題に対する散乱理論は未だ存在しません。さらに極低温での反応は極めて長距離にわたる量子トンネル現象であることから、反応率の計算では10-80にも及ぶ小さな数値を扱うことが必要です。このため、12C生成の反応率計算は、用いる理論や計算法により異なる結果が得られているのが現状です。私たちは最近、光放出を伴う融合反応率に対して散乱問題を解くことなく直接温度の関数としての反応率を求める新しい理論を提案しました。現時点では、2つの原子核が融合する反応率に対してその有効性を確認した段階ですが、今後3つのヘリウム原子核による12C生成反応に応用することを計画しています。

K. Yabana and Y. Funaki, "Imaginary-time method for the radiative capture reaction rate", Phys. Rev. C, in press. arXiv:1202.3309

時間依存Hartree-Fock理論による核子移行反応過程の記述

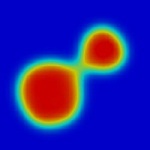

時間依存Hartree-Fock理論(TDHF)は、原子核のダイナミクスを核子の自由度から記述する理論として70年代から発展してきました。最近の計算機能力の著しい発展に伴い、TDHF計算は低エネルギーでの原子核衝突や巨大共鳴状態などの集団運動の記述に大きな成功を収めています。本研究は、このようなTDHF理論に基づく記述を核子移行反応へと応用しようというものです。衝突後の波動関数に射影演算子の方法を用いることにより、移行核子数毎の反応確率を求めることが可能になり、核子移行反応に対するミクロな記述が可能となりつつあります。

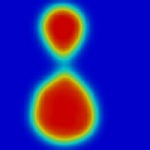

48Ca - 124Snの衝突シミュレーション。衝突前の2つの原子核。

衝突により原子核間にネックが形成された段階。

衝突後、2つの原子核に分離する瞬間。

K. Sekizawa and K. Yabana, in preparation

軽い原子核の励起構造に現れる多様な相関構造の解明

多くの原子核の基底状態は平均一体場中を核子が独立に運動するという描像で理解することができる一方で、原子核の励起状態にはさまざまな相関を持つ構造が現れることが知られています。なかでも軽い原子核では、2つまたは3つ以上の核子群(クラスター)が弱く束縛したクラスター構造が豊富に現れることが知られています。我々は、広範な質量数領域で平均場理論に基づき原子核の性質を系統的かつ定量的に記述するSkyrme有効造語作用から出発して、多様な相関構造を持つ数多くのSlater行列式を乱数を用いた方法で生成し、角運動量とパリティに関する射影と配位混合を行うという方法で、多様な相関を持つ励起状態がどこまで記述可能かを調べています。これまで12C、16O、20Neなどのα核に対する計算を行い、平均場描像で理解される基底状態近傍の状態と、より高い励起状態に現れるクラスター状態が一定の精度で記述されることを確かめています。

Y. Fukuoka, Y. Funaki, T. Nakatsukasa and K. Yabana, in preparation